ギャラリー | 自然と調和するビル 普及型ZEBのプロトタイプ

ダスキンくりはら本社ビル

〜自然と調和するビル 普及型ZEBのプロトタイプ〜

敷地面積:2941.66m²

延べ床面積:1,321.12m²

鉄骨造、地上3階建て

計画:2020年12月~2022年12月

工事:2020年12月~2024年1月

発注者:株式会社ダスキンくりはら

設計・監理:株式会社白江建築研究所

施工 建築・土木:株式会社伊田テクノス/太陽光発電システム:協和ホールディングス株式会社

ダスキンくりはら本社は、導入のしやすさと、自然の力の活用という2つのチャレンジをした『ZEB』※1です。

『導入しやすいZEB』

をテーマにしたオフィスビルディング

一般に普及しているビル形式をベースにして、快適なZEBを実現するために必要なもの以外は全て削除しました。

コストと資源を節約しながらも2050年のカーボンニュートラル時代に裕な生活空間を提供する省エネ建築の実現を目指しました。

一般に普及したビル形式を採用したことで、現在建設業界で活躍している人たちが大きな飛躍なしに取り組めるZEBになり、現在の社会情勢の中で最も合理的でローコストである建築形式の恩恵も享受できました。現在の社会から緩やかな変化で、皆で未来に移行しようとするZEBのプロトタイプです。

現在最も一般的な中小型ビルは、構造に鉄骨構造を採用し、外壁にALC※2を使用しています。本来この形式は構造体が熱を伝えやすいためZEBには向きません。

しかしあえてこの形式でZEBを実現することで、社会になじみやすいZEBを目指しました。結果としてBELS評価※3では高い断熱性を発揮し、屋上に太陽光発電パネルを設置することで、ほぼエネルギー消費量をゼロにすることができました。

一般にこのような計算には安全率が含まれていますので、実際には発電量の方が多くなり、カーボンニュートラルに近くなるものと期待しています。

自然の力を活用する『ZEB』

植物などの自然の力を建築環境を制御するシステムのひとつとして捉えて建築計画に取り入れています。このような自然の力は今はゼロエネルギー性能の評価には使えませんが、おそらく建築や設備よりも大きな効果がありそうです。植物の成長とともにダスキンくりはら本社のゼロエネルギー性能も徐々に向上することを期待します。

ZEB導入の課題とその克服

ゼロエネルギー建築は、住宅(ZEH)の分野では既に広く普及しつつありますが、ビル建築(ZEB)の分野では、実現が難しいのが実情です。

これは主に大型ビルに対して高度な省エネを実現するための部品が流通していないことと、エネルギー計画によっては屋根の上に設置したソーラー発電パネルだけでは、ビルの消費エネルギーを賄えなくなるためです。

我々は慎重なエネルギー計画と情報ネットワークで、特注品を使わないでリーゾナブルな『ZEB』を実現しました。

この建築を一つのプロトタイプとして、日本全体にZEBの普及が始まると共に、各種部品の開発が進み、多様で楽しいZEB社会が実現して欲しいと思っています。

普及型ZEBのオフィスビルの実現に向けて

ダスキンくりはら本社は、建物の最も北側にあるゼロエネルギーオフィス部分と、その南側に付くアトリウムと、さらに南に植えられた大きな落葉樹と言う3つの要素で構成されます。

この3つの要素が一体となって快適なZEBを実現する計画です。

ダスキンくりはら本社では、主に二種類の植物の使い方をしています。

ZEB施策1:屋外環境の緑化

一つ目の特徴としてはアトリウムの前に植えたケヤキです。

ダスキンくりはら本社には建物の南に大きなアトリウムがあります。

ここは無空調で、雨と強風をしのぐ半屋外空間です。

特に真夏と真冬は暑すぎたり寒すぎたりで、通路としてしか使えない想定の空間です。このアトリウムの南側にケヤキを植えました。

落葉樹は県の木であり地域に沢山あるケヤキです。

敷地は埼玉県中部のごく普通の敷地であり、ケヤキは埼玉県の県木であることからもわかるように、この地域のごく一般的な樹木です。

ケヤキは春に芽吹くと遮光が始まり、夏にはアトリウムを覆って遮光します。秋には樹勢が衰えて遮光が弱くなり、やがて落葉して冬には受光します。自然の調光装置なのです。

またケヤキの下には冷気がたまります。夏にはこの冷気を重力換気によってアトリウムに引き込んで清涼感をもたらします。

このケヤキの調光効果と冷気によって、アトリウムが通年で自然を感じながら生活できる快適空間に変わる予定です。

ZEB施策2:建物内部の緑化とETFE素材について

二つ目は、屋内植栽です。この効果は全くの未知数ですが、芝生などの軽微な植栽は2℃程度の気温低減効果があると言われますので、同程度の気温低下を期待します。しかし風が流れないと蒸し暑くなるので重力換気を併用します。

アトリウム内部にある螺旋階段はネットで覆われています。これはつる植物の誘引のためです。

階段の足元の小さなガーデンは床が抜けて地面につながっています。

そこに根付いた植物はネットに絡みながら成長して、やがて階段を覆います。その頃には植物がアトリウム内の過乾燥を緩和してくれると共に、気温低下(およそ2℃程度を期待)に貢献してくれる予定です。

本来はヒートアイランド対策として、敷地内の通路なども植物等で覆いたいところですが、これは将来の課題です。

-

© 佐藤 嗣

© 佐藤 嗣 -

© 佐藤 嗣

© 佐藤 嗣

写真右:

植物の力や自然通風、自然採光などの自然エネルギーを直接利用する手法を本格的に導入したカカシ米穀深谷工場オフィス棟(日本建築家協会環境建築賞、環境・設備デザイン賞に入賞)。

この程度に草木が繁茂し、自然通風を併用すると快適な半屋外空間ができる。

アトリウムの窓面はETFEフィルムで作られています。

大きなETFEの窓と、自然の調光装置であるケヤキがつくり出すアトリウムの空間が特徴的な建物となりました。

ケヤキの樹冠下の屋外空間とアトリウム内が一体になり森の中の雰囲気と人工空間とを同時に体験する、神秘的な空間になるものと期待しています。

現在はケヤキは幼木ですが、アトリウムを覆うほどまで成長した際には、アトリウム1階の連窓は冬季以外は開放して運用されることを想定しています。

晩秋や初春の網戸が不要な時期は、内外の一体感が最高潮になることでしょう。

ケヤキの成長や枯朽など自然の気まぐれに対処するため、大型ロールスクリーンを設置しています。

-

日本最大級のETFE窓と植樹されたケヤキ -

窓全体を覆うスクロールカーテン

職員は恒温で非常に快適性が高い事務室(ゼロエネルギーエリア)で職務に当たる予定です。さらに廊下や階段などを使う移動時間にアトリウム(半屋外空間)で緩和された自然に触れて気分転換しながら生活することが可能となります。

この施設は、埼玉県中部のエリアの“普通”の良さを満喫しながら生きる普通の人の生活を、未来に向けてバージョンUPする建築となります。

ZEB施策3:エネルギーの生産

屋上にはソーラー発電パネルを設置しています。

ZEBを実現するためにはまず建物本体のエネルギーの消費量を徹底した省エネ化により抑える必要があります。

そのうえで更に必要なエネルギーを建物自らが産み出すという2段階の対策が必要です。

そのうち後者のエネルギー生産を受け持つのが今回はソーラー発電になります。

設置場所には一定の制約がありますが、ダスキンくりはらでは屋上にソーラーパネルとソーラー関係機材を設置しています。

- ソーラーパネルを南に傾斜させて太陽光を効率良く受けられるように設置しています。さらに南から吹く夏の卓越風をソーラーパネルが跳ね上げて建物北側に負圧を作りだすようにし、アトリウムの熱気を効果的に吸い出す形状に工夫しています。(エアスポイラーのような効果)

- ソーラーパネルと実際の屋根との間に空間があることで、ソーラーパネルが建物への受熱を防止します。(日除け効果)

- ソーラーパネルの設置架台の設計は、建築基準法に従い台風対策としても安心な構造となっております。

-

屋上に設置されたソーラーパネル -

ソーラーパネルを支えるフレーム

コストの削減と省資源

ゼロエネルギーと快適なオフィス生活の実現のために不要なものは全て削除してコスト削減と省資源を図りました。

この建物は内装仕上げがありません。コスト削減と省資源が大きな理由ですが、本来は壁の中にある設備類が見えるので、改修計画が立てやすいといったメリットもあります。壁はALCの裏側をそのまま見せています。

-

内装仕上げがないオフィス空間 -

配管や電気設備の一部を外部に設置

災害対策と行政の防災計画への協力

ダスキンくりはら本社は、災害時には建物の一部を避難施設として地元の滑川町に貸すことになっています。

そしてこの建物は滑川町の防災計画に組み入れられています。これは計画当初からの社長の意向でした。

このような目的を達成する上で以下のような性能を確保しています。

-

24時間、電源が絶たれた状態で、役所に貸し出す部分の部屋で、所定の機能を果たせるようになっていること。

このため、対象となる部屋以外の電源は自動的に遮断され、建物内の全ての電力を役所に貸し出す部分に集中して供給できるようになっています。

しかしこの建物は本格的なZEBなので、太陽さえ出ていれば、全ての部屋が普通に使えるのですが、ルールなのでそのようになっています。 - ハザードマップで安全な場所にある。

- キュービクルとソーラー発電用バッテリーが2階以上にある。

- 耐震性が建築基準法の1.5倍以上。 この程度の耐震性UPであれば、構造設計に詳しい技術者が設計すれば、あまりコストUPになりません。我々は3階建てまでであれば、建築基準法の1.5倍程度の耐震性UPで安全性が高いと考えています。(それ以上の高さの場合は、免震が望ましい。)

本件の施主である株式会社ダスキンくりはらは、地域の方々と共に発展してゆく企業です。

近くで活躍されている建築業界の方々と共にZEBという新しいテーマに取り組みました。

地域の気候や樹木を生かしながら、2050年のカーボンニュートラル実現を目指してZEBを普及させるという本計画の趣旨にご理解ご共感いただきまして、ダスキンくりはらの思想表明の一部として、本社を創っていただきました。

この建物は今後も、利用者の方々が新しい運用を発見していただいたり、植物が成長することで、建物自体が成長し、新たなフィードバックを返してくれるものと期待しています。

見据える未来

ZEBはそれを実現するための機器や部品類が普及しておらず、日本では導入のハードルが高いのが実情です。

また最近では省エネ技術が氾濫していますが、環境関連技術は単独では採算性が低く、沢山の技術をうまく組み合わせることで初めて実現できるのがZEBです。このため設計には豊富な知識が必要です。

ダスキンくりはら本社を通して、従来の建物の延長で実現できるZEBの基本形を提示することができました。

これに様々な環境技術、省エネ技術を組み合わせることで、バージョンUPすることができます。

このスタイルのZEBの普及を通して、機器や部品等の開発が進み、バリエーション豊かなZEBの時代を切り開いて欲しいと思っています。

また私どもは、中層や高層のZEBにもチャレンジしていきたいと考えています。

あなたのオフィスにもZEBを

ZEBを実施したいとお考えの企業様、自治体様など、ご相談いただければ幸いです。

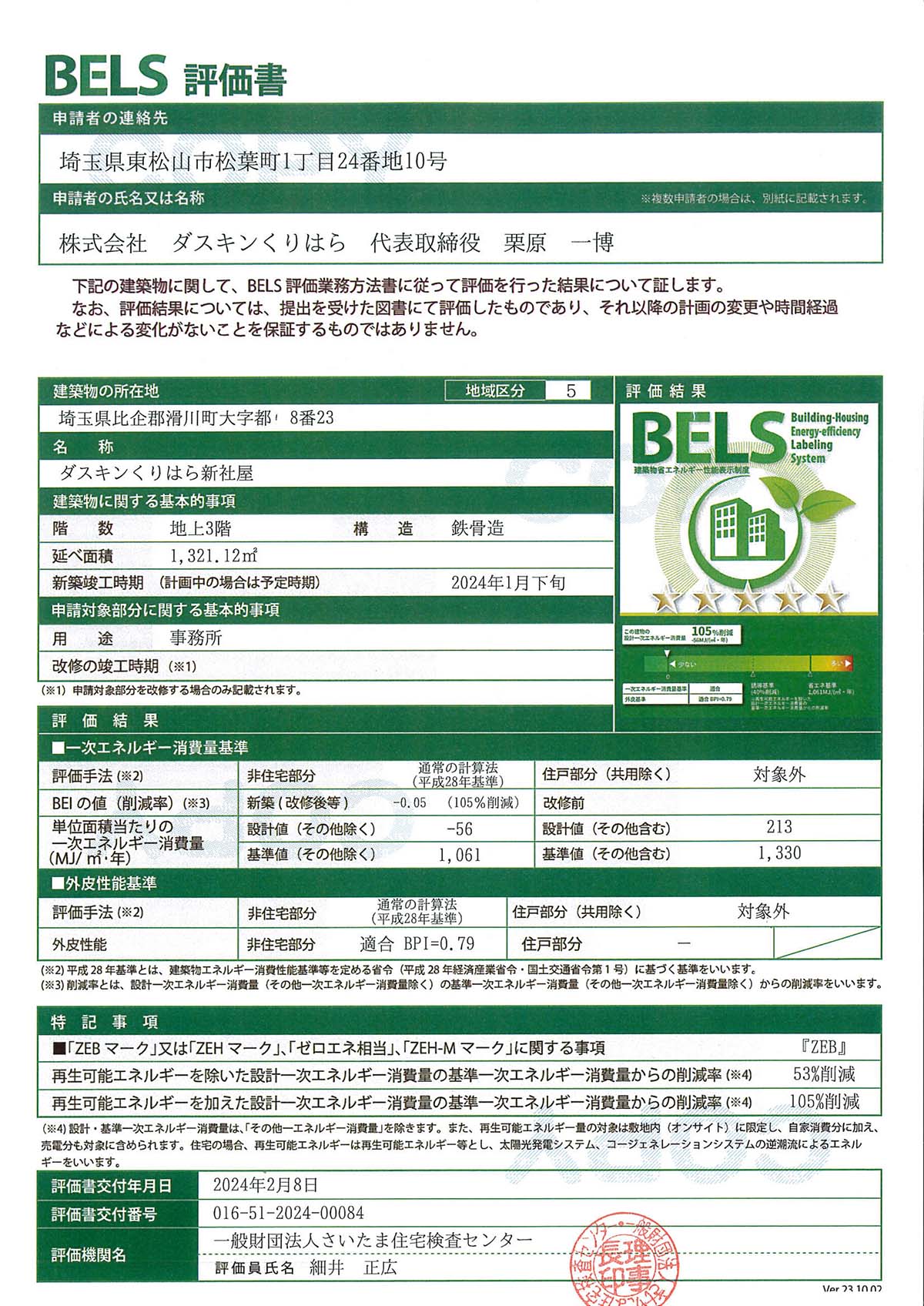

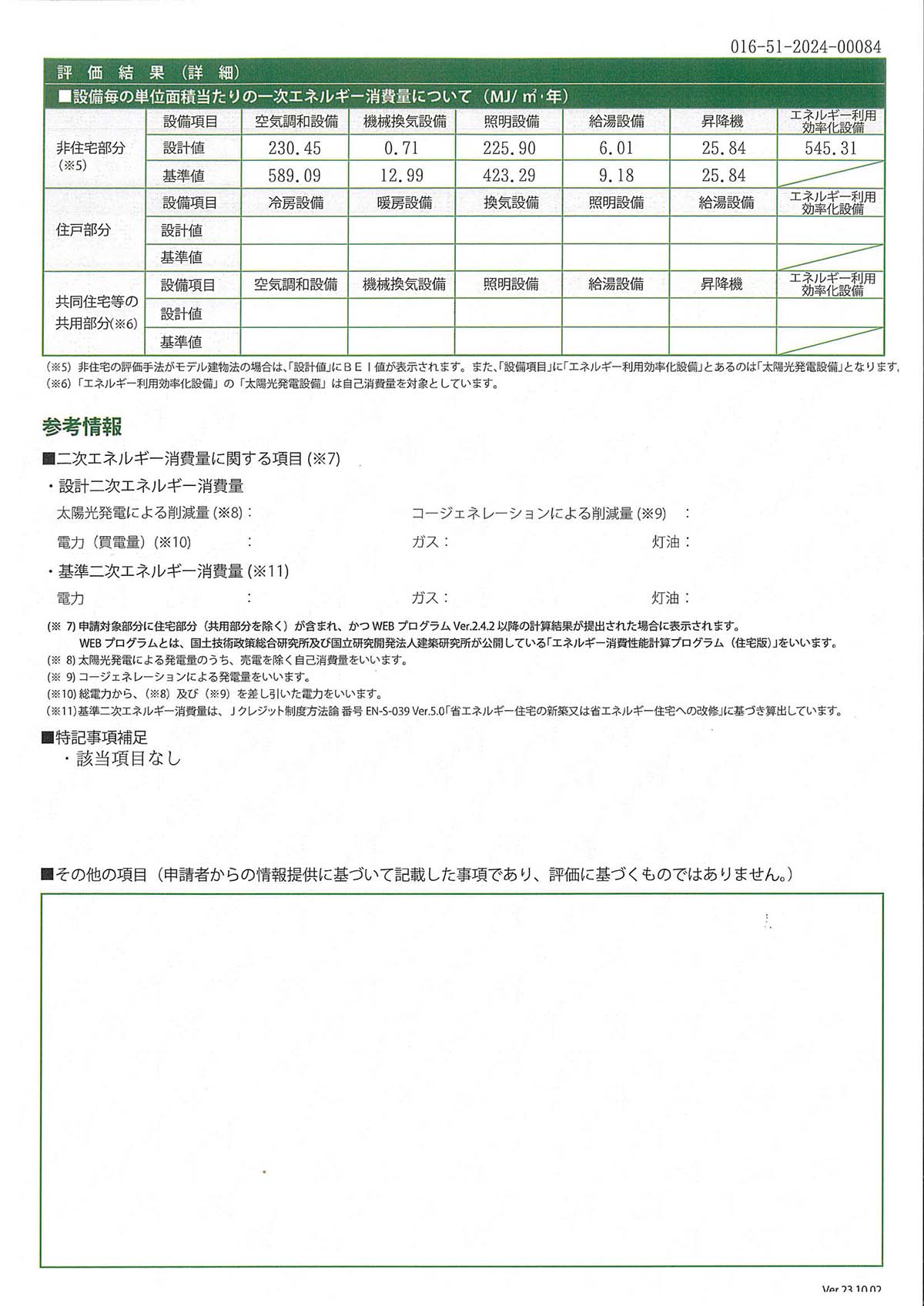

BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)

BEI:-0.05(1次エネルギ消費量は基準に比べて105%削減)

-

単位面積当たりの1次エネルギー消費量

設計値:-56 基準値:1,061 -

その他含む(建物内で使うパソコン等の業務用電気機器のエネルギーも含めた)単位面積当たりの1次エネルギー消費量

設計値:213 / 基準値:1,330

BPI:0.79(断熱などによる建物外皮の熱負荷が基準の79%)

- 名 称

- 株式会社白江建築研究所

- 電話番号

- 03-5330-2411

- メールアドレス

- アクセス

- 〒164-0003

東京都中野区東中野 2-19-2

JR総武線【東中野】駅より徒歩5分、山手通り沿い。

Googleマップ